薬剤師確保対策委員会 & 病院薬剤師の仕事

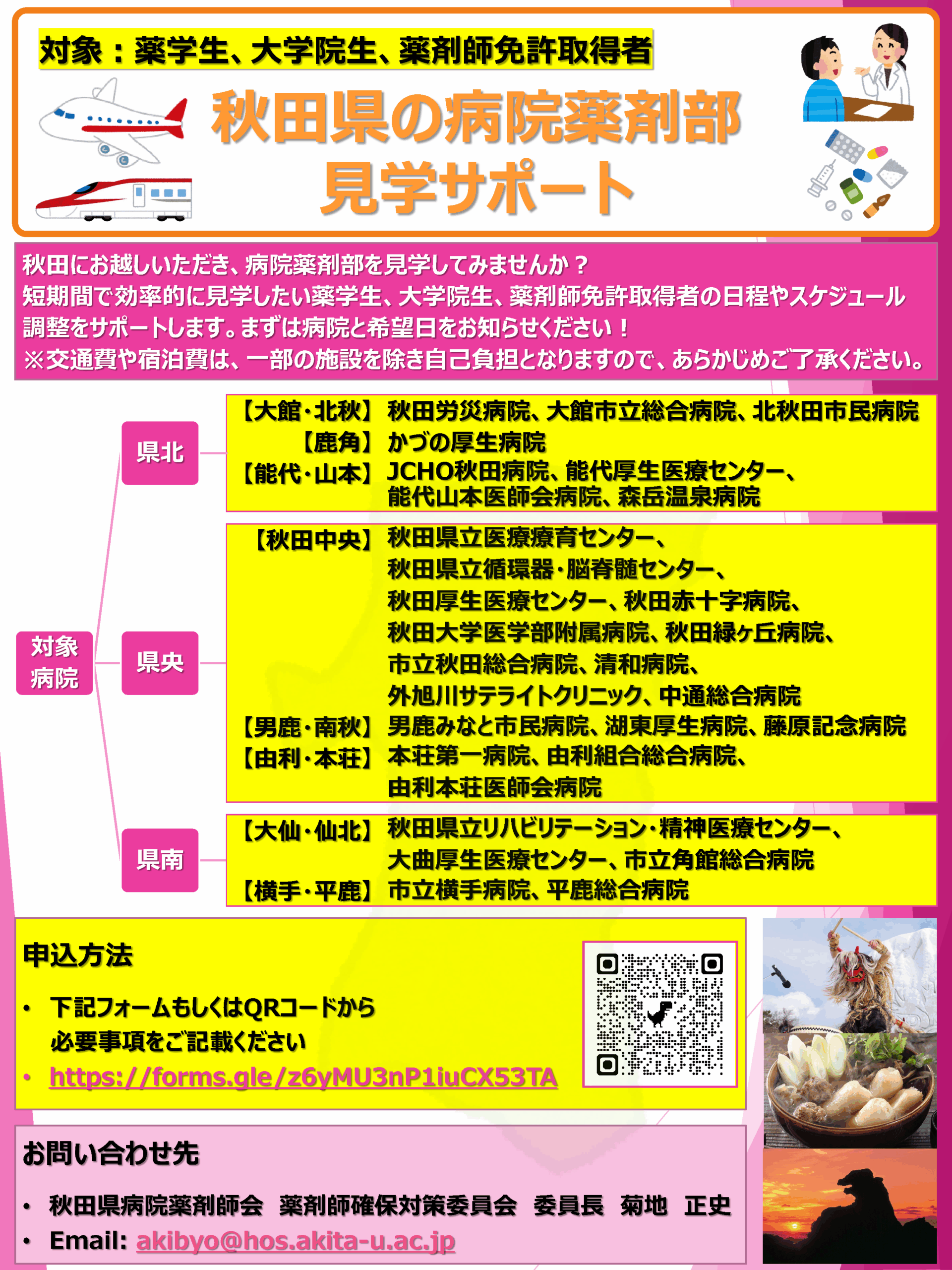

秋田県の病院薬剤部見学サポート(薬剤師確保対策委員会)

対象:薬学生、大学院生、薬剤師免許取得者

https://akibyo.jp/wp-content/uploads/akibyosupport2506.pdf

・秋田にお越しいただき、病院薬剤部を見学してみませんか?

・短時間で効率的に見学したい薬学生、大学院生、薬剤師免許取得者の日程やスケジュール調整をサポートいたします。まずは病院と希望日をお知らせください。 ※交通費や宿泊費は、一部の施設を除き自己負担となりますので、あらかじめご了承ください。

・申込方法

下記フォームもしくはQRコードから必要事項をご記載ください。

https://forms.gle/z6yMU3nP1iuCX53TA

薬剤師確保対策委員会

|

秋田県病院薬剤師会薬剤師確保対策委員会 編集動画(11:10)

・秋田県病院薬剤師会会長挨拶 ・病院薬剤師の業務内容 ・県内3病院のインタビュー①、②、③ ・秋田県病院薬剤師会からのメッセージ |

|

|

|

| インタビュー①(県南)02:02 | インタビュー②(県央)02:32 | インタビュー③(県北)01:33 |

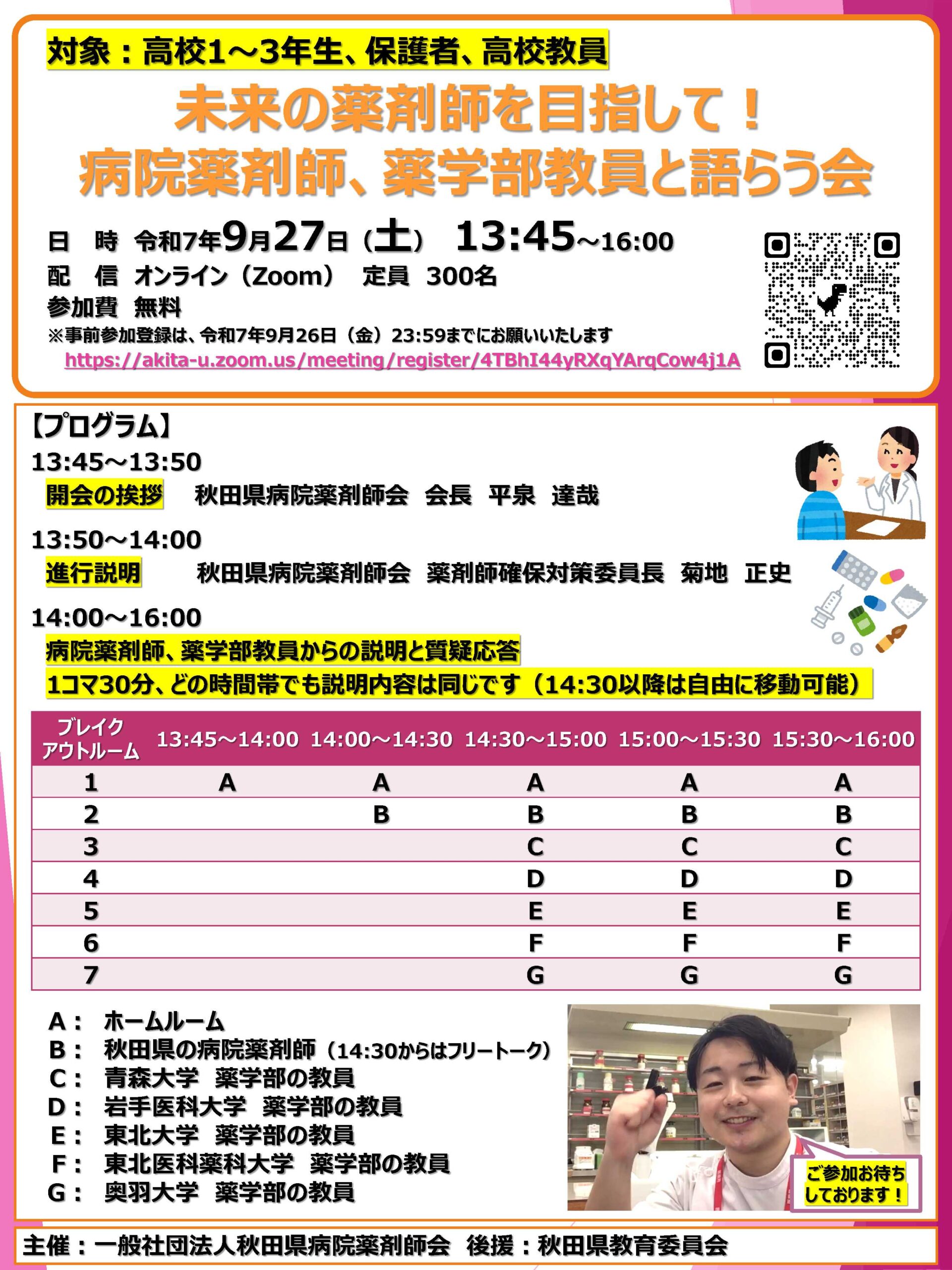

未来の薬剤師を目指して! 病院薬剤師、薬学部教員と語らう会(薬剤師確保対策委員会)

▷ 未来の薬剤師を目指して! 病院薬剤師、薬学部教員と語らう会

対象:高校生1~3年生、保護者、高校教員

https://akibyo.jp/wp-content/uploads/high-school_250616.pdf

・申込方法

下記フォームもしくはQRコードから必要事項をご記載ください。

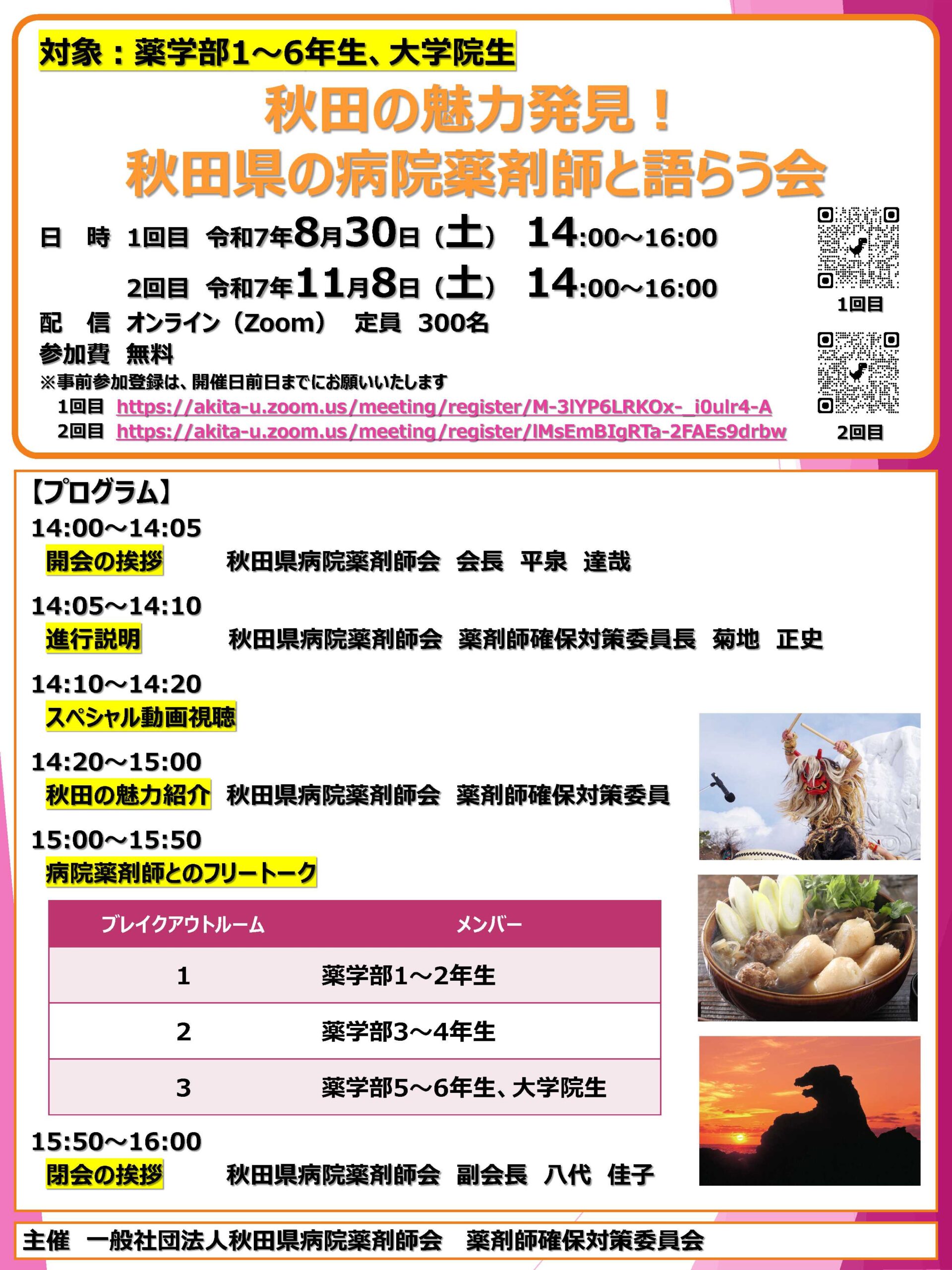

秋田の魅力発見!秋田県の病院薬剤師と語らう会(薬剤師確保対策委員会)

▷ 秋田の魅力発見!秋田県の病院薬剤師と語らう会

対象:薬学部1~6年生、大学院生

https://akibyo.jp/wp-content/uploads/yakugakubu_250616.pdf

・申込方法

下記フォームもしくはQRコードから必要事項をご記載ください。

|

2回目(11/8)

|

https://akita-.zoom.us/meeting/register/lMsEmBIgRTa-2FAEs9drbw#/registration |

調剤

処方せんの内容について薬の量、飲み方、副作用、飲み合わせなどをチェックし、疑問点があった場合には医師に疑義照会します。

正確に調剤をし、さらに調剤薬の監査をし、重ねて確認を行います。

薬をお渡しします。患者さんが正しく薬を使えるよう留意点をお伝えします。また、薬についての相談に応じていますので気軽に声をかけて下さい。

病棟業務

入院患者さんに薬の正しい飲み方、副作用、どうして薬を飲まなければならないか、などを説明しに行きます。 その際患者さんからお話を聞いたりまた患者さんの相談に応じたりしています。 一方、患者さんがより安全、快適、かつ効果の高い治療を受けられるように医師、看護師その他医療スタッフと共に検討し、取り組んでいます。

注射薬の調剤

薬剤師は、インスリン注射薬など一部のものを除いて患者さんに直接注射薬をお渡しすることはほとんどありませんが、 実際には処方せんの内容について注射薬の量、投与期間、どこからどの位のスピードで投与するか、混合して使用する場合には薬同士が相互作用をおこして効果が変わることがないか、などのチェックを行っています。

治療薬物モニタリング

《薬物血中濃度測定》

薬剤師は薬のスペシャリストです。治療上有効かつ安全な量が体内で作用していることを確認するために、薬物の血中濃度を測定しています。

この測定値をもとに、薬剤師は薬物体内動態を解析し、副作用の予測を行ったり、医師が最適な用量を設定するための資料を提供します。薬によっては患者個人個人毎に、最も有効で安全な用量を決める必要があります。

製剤

薬は製薬会社で作られたものを調剤するのが一般的です。

しかし必要に応じて、軟膏、坐薬、注射薬など病院独自の薬品を薬剤師が製剤します。

その際、特にTPNや消毒薬等の調製は無菌室で慎重に行っています。

試験・研究

《医薬品試験・研究》

薬剤師は数多くある薬の効果や安全性を確保するため医薬品の品質検査や内容の分析を行っています。

これによって、患者さんにわたされる薬が処方箋の通りに含有されているかを確認します。さらに、より安全で副作用のない医薬品を開発するための研究業務を積極的に行っています。

近年は患者さんの体質、生活習慣により薬の効果に違いが生じることが分かってきました。そのしくみを遺伝子レベルで詳細に解明する研究も病院薬剤師の業務の1つとして位置づけられています。

医薬品管理・供給

薬剤師は病院内において医薬品の購入と保管、そして各外来診療科や病棟への供給と、一貫した管理を行います。

薬は冷所保存、遮光保存が必要なものなど、物によって保管方法が違います。薬剤師は品質管理を徹底して行い、また、保管方法や取り扱い方法などを患者さん、医師や看護師に伝えることで患者さんが安心して薬物療法を受けられるように務めています。

教育・啓発活動

医療事故を防止するため医薬品に関する知識や適正な取り扱い方法などについて医療スタッフに説明を行います。

また、患者さんに対する教育の一環として医師、看護師、栄養士、臨床検査技師、理学療法士らとともに糖尿病教室や、呼吸教室などに取り組んでいます。

その他

《医薬品情報の管理》

薬剤師は薬のスペシャリストです。数多くある薬の効果や副作用の最新情報を製薬会社の情報担当者の方などから収集し、管理しています。

この情報を医療スタッフに的確に提供し、医療の現場を支えています。

《薬歴管理》

1人1人の患者さんが服用・使用している薬について情報を集約、管理します。複数の診療科にかかった場合など飲み合わせに問題がないかチェックします。(他院からの処方薬がある場合はお知らせください)

《高齢化・長期化する在宅医療に対する支援》

自宅や職場などで使用する高カロリー輸液(HPN)を、医師の処方に基づき、配合変化などをチェックしながら無菌的に調製しお渡ししたり、在宅で行う腹膜透析液の配達の手続きを行ったりします。 薬剤師は患者さんが自宅などにおいても安心して輸液等を使用できるよう携わっています。